神経がない歯はなぜ黒い?歯を白くする方法

目次

神経を取った歯、神経が死んだ歯が黒くなってしまう理由

●神経の入っている空洞である歯髄腔で内出血が起こり、その血液に含まれる鉄分がその外側にある象牙質の細かい管に入り込んで黒く見える

●神経が死んで、神経や血管などの組織が収縮し、神経の入っていた場所が空洞化することで黒っぽく見える

●血管が機能しなくなり、歯に栄養が行かなくなるので、象牙質に含まれるコラーゲンが劣化し、色がどす黒くなる

神経を取った記憶がないのに歯が黒い場合は要注意

神経が自然に死んでしまう理由としては、「過去に強くぶつけたことがある」、「歯髄腔(神経の入っている空洞)が歯の表層に近く、神経がいつの間にか露出してしまった」「神経に近い虫歯ができたことがある」というようなことが挙げられます。神経が死んでしまっていても、全く痛みなどの症状を感じないことがよくありますが、だからと言って放っておいていいということではありません。神経が死んだまま放置していると、細菌感染によっていずれ強い痛みを出したり、歯根周囲の骨が大きく溶かされて膿をため、それが歯茎の方にまで来て歯茎が大きく腫れたりなどの症状を出して来る危険性があります。

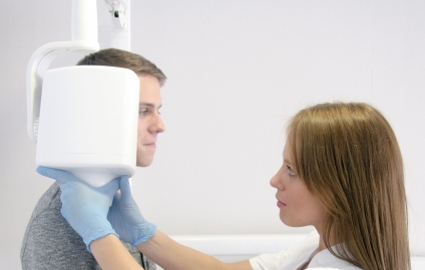

神経を取った記憶がないのに歯が黒い場合にはレントゲン検査を

神経が死んでいることが明らかであれば、中の死んでしまった神経を取り除く治療が必要になりますが、黒く変色した歯が白くなることはありません。歯の色を白くしたい場合には次のような治療が必要になります。

神経がない歯を白くする治療法

<歯の色そのものを白くするもの>

歯の質がきれいに残っている場合には、歯の色そのものを白くする方法で歯を削らずに白くすることができます。しかし、神経が生きている歯のホワイトニングと違い、歯の内部から行う必要があります。

●ウォーキングブリーチ

ウォーキングブリーチとは、歯の内部に漂泊の薬剤を入れて仮の蓋をし、1週間ごとくらいのペースで通院し、薬剤を交換して、白くしていく方法です。この方法の場合、仮の蓋が外れてしまう場合があるので、その点に注意が必要です。

●インターナルオフィスブリーチ

漂泊の薬剤を内部に入れて蓋をし、来院ごとに交換するウォーキングブリーチと異なり、こちらは院内で行うものです。ウォーキングブリーチのように蓋が取れてしまうということがありません。

<黒くなった歯の色を隠すもの>

●ラミネートベニア

歯の表面を薄く削り、薄いセラミックを歯の表面に付け爪のように貼り付け、黒くなった歯をカバーし、見えなくします。歯をたくさん削るのを避けることができます。

●セラミッククラウン

歯を大きく削り、セラミックのクラウンをかぶせる方法です。すでにたくさん詰め物が入っているケース、虫歯などで大きく歯を失ったケースに向いています。

神経がない歯でも、歯の質がしっかりと残っていれば、できるだけ歯を削らずに白くすることも可能です。歯は削るほど弱くなってしまうため、最近の歯科治療ではなるべく歯を削らない方向になっています。しかし、神経がない歯はもろくなってしまうため、歯が薄くなっているケースでは被せてしまった方が歯にとって良いこともあります。どのような治療法が合っているかは担当医とよく相談しましょう。

人気コラム